私は仏教、特に法華経スクールを通じて、真理を極めたいと思っている。最近は仏道無上誓願成が最も好きな言葉だ。

世界の中にはいろいろな宗教があり、仏教にも顕教・密教さまざまとある。東洋にも西洋にも哲学があり、イスラムの宗教・哲学もある。私はみんな「ひとつ」の真理への道だと思っている。古今東西、人々は真剣にその道を求めてきた。

庭野開祖は平和のための宗教対話・協力を登山に譬えて、「山の頂はひとつだが、登る道は夫々であっていい。ひとつの頂きを目指すという共通の目的があるのだから」と、熱心に推進された。

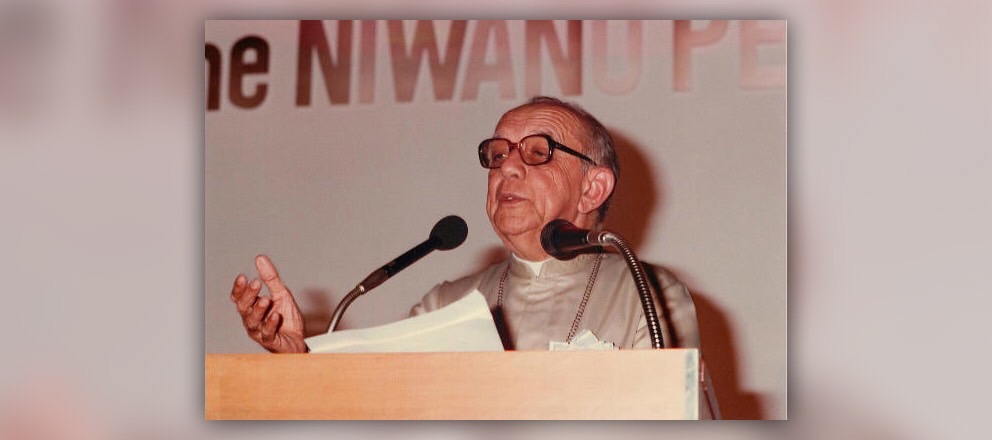

1983年の第一回庭野平和賞の受賞者は、ブラジルで長年ホームレスの方々の救済に取り組んでこられた、カトリックのヘルダー・カマラ大司教であった。私は庭野平和財団スタッフとしてこの方に2週間随行させて頂いた。いろいろな学びがあった中で、一番の思い出は、庭野開祖とカマラ氏の対談に陪席させて頂いたことだ。話が佳境に入ってきたら、どちらが仏教徒でどちらがキリスト教徒か分からないような溶け合う雰囲気になった。私はその時、たくさん人と出会って、救ってきた人同士は国も宗教も言葉の壁もすべて超えられるのだとしみじみ感じた。

時が下って、青年本部長時代に会長先生に次のような質問をした。「開祖さまの時代の結びのキーワードの一つに『自分が変われば、相手が変わる』があり、これを頼りに我々は法座主をしてきたと思うが、青年が法座主をするときのキーワードを教えて頂きたい」と。すると会長先生は即座に、「自由に、柔軟に、とらわれなく」とお答えになった。そして「真理に沿って」と付け加えられた。

私は「自由にしたらみんな勝手なことを言ってしまうのではないですか?」と質問した。すると、「人が真剣に考えて出した答えはそんなに変わらないものだよ」と答えられた。なるほどと思い、私の理解を確かめるために、「すると真理の理解の、より広くて・深くて・大きい方が、より狭くて・浅くて・小さい方を包含するような感じですか。だから開祖さまはいろいろな宗教者の方々と仲良くされて、対立が起きないのですね?」と質問した。すると「そういうことですね」と教えて頂いた。

まさに庭野開祖は真理を極め、徳をもって人を教え、それによって政を治める「徳教」の手本を示された。一方で政治が功利主義や力で人間を支配すると争いが起き、「力争」となると安岡正篤氏は言う。今の世界を見ると、まさに腕ずくで争う「力争」の時代になっている。これは東洋思想では人間を支配する一番下等な政治哲学とされている。

最近の世界情勢や日本の政治情勢を見ると、「力争」そのものではないかと心が曇る。しかし、「徳教」を目指すリーダーを創っていくのは、「ひとつ」の真理を目指す、我々一人ひとりの責任ではないだろうか。